最低工资标准到底是“应发工资”还是“实发工资”?

-

发布人:泛亚人力

发布时间: 2022-12-16

阅读量:4763

大多数HR对最低工资的概念都不陌生,尤其是做薪酬的HR,需要特别留意“最低工资”的相关规定和政策变化,否则一不小心发错员工的薪酬,就会给公司带来不必要的劳资纠纷。本期文章,泛亚人力就和大家聊聊与最低工资有关的那些事儿。

1什么是最低工资?

根据《劳动法》第四十八条规定,国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定,报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。

按照上述法律规定,目前我国的最低工资标准都是按地区确定的,全国没有统一标准。

因此,我们在讨论最低工资标准时务必限定地区范围,在实际执行中聚焦地方具体规定。

2最低工资是应发口径还是实发口径?

由于最低工资标准由各地区自行确定,各地最低工资的内涵和口径不尽一致,但归结起来,最低工资是应发还是实发,主要考虑员工个人应缴纳的社保公积金是否包含在内。

从全国31个省、自治区、直辖市的最低工资政策执行情况来看,各地区在这一问题上没有统一做法。如北京、上海,明确规定最低工资标准不包含“个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金”,由用人单位另行支付,因此,北京、上海的最低工资参考的是实发到手的工资。

较多省份的做法是参考应发工资口径,如浙江、河北、内蒙古,明确规定最低工资标准包含个人缴纳的社保公积金,客观上有利于减轻用人单位的成本压力。

部分省市没有明确说明是否包含个人缴纳的社保公积金。还有个别省份的做法介于上述两种情况之间,如江苏省规定员工个人社保缴费包括在最低工资标准内,但个人按照下限缴存的住房公积金则不包括在内,对薪酬HR的计算工作多了几分考验。

3最低工资标准如何确定和调整?

原则上,各地区确定和调整最低工资标准时会综合参考下列因素:

(一)劳动者本人及平均赡养人口的最低生活费用;

(二)社会平均工资水平;

(三)劳动生产率;

(四)就业状况;

(五)地区之间经济发展水平的差异。

社会平均工资水平和地区经济发展水平是其中较为直观的影响因素,因此北京、上海等一线城市的最低工资标准相对较高。

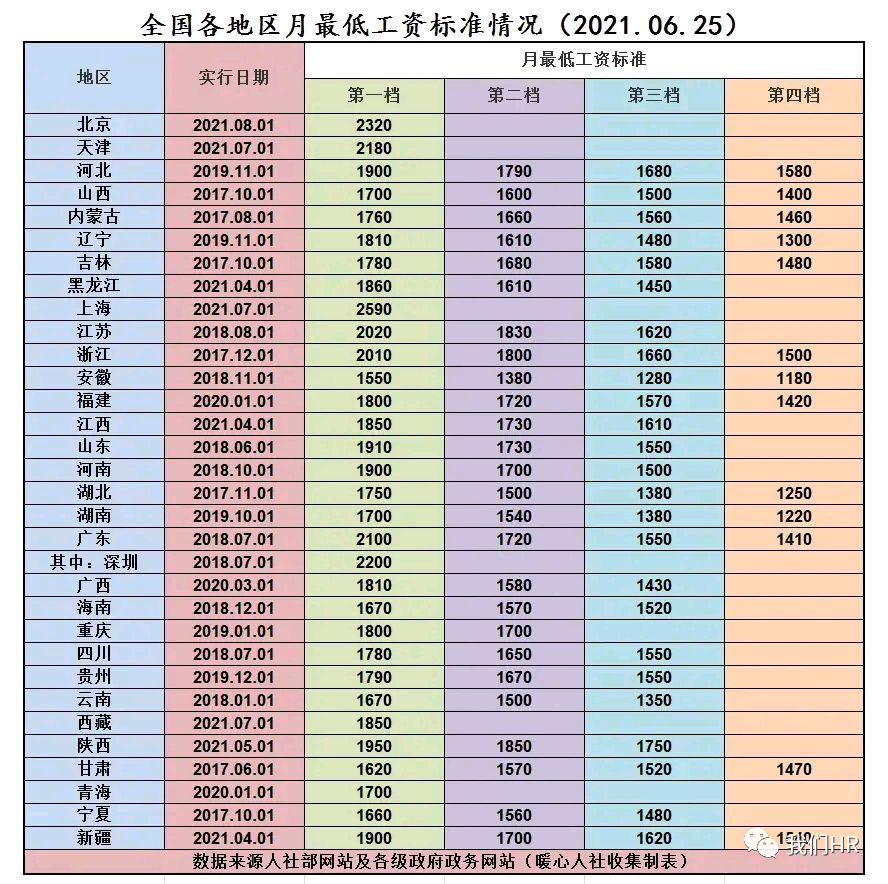

以全国各地区2021年现行标准为例,月最低工资标准最高的是上海市2590元,其次是北京市2320元;

若只考虑档标准,则最低为甘肃省1620元;

若同时考虑最低档标准,则最低为安徽省第四档1180元。

由此可见,与我国区域经济发展不均衡的特点相适应,最低工资标准的地区差异也相当明显。

根据《最低工资规定》,最低工资标准的调整频率为每两年至少调整一次。实际执行中,各地调整周期在1-3年不等,个别地方甚至存在近4年调整一次的情形,整体而言一线城市调整相对频繁。

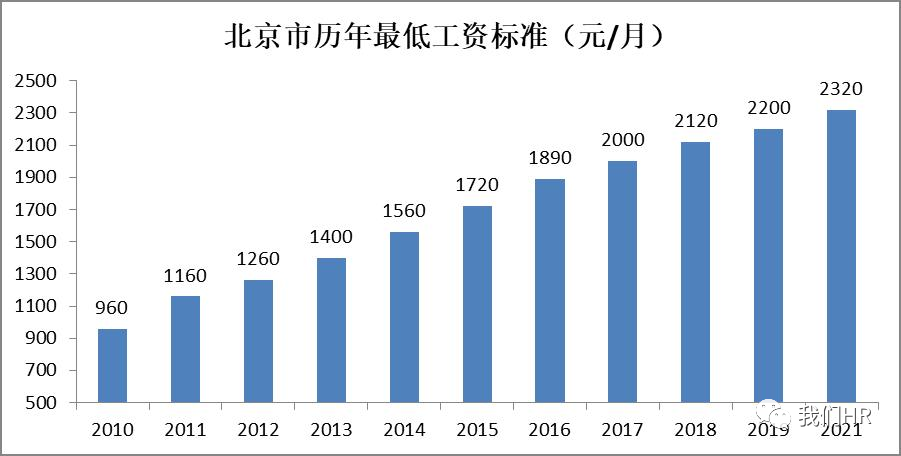

仍以北京市为例,近十年来几乎每年都有调整月最低工资标准,唯一例外是2020年未做调整,自2019年1月开始执行的2200元标准执行时间长达2年7个月,2021年8月起调整至2320元。

纵观北京市2010-2021年最低工资标准调整情况,每次上调幅度在4%-11%之间,历年平均涨幅约9%,与北京市社会平均工资水平的整体涨幅大致相近。

从这个角度可以帮助我们更好地理解,为什么说最低工资的主要目的是保障劳动者的基本生活。

4什么情况下要保障到最低工资?

1.试用期工资不得低于最低工资标准。——《劳动合同法》第二十条

2.用人单位支付的经济补偿的月工资不得低于最低工资标准。——《劳动合同法实施条例》第二十七条

3.劳动者在规定或约定时间内提供了正常劳动的前提下,所获得的劳动报酬不得低于最低工资标准。——《最低工资规定》(劳动和社会保障部令〔2003〕21号)第三条

第三种情况是日常管理中最常见的最低工资适用情形。此处所指的提供正常劳动,既包括全月满勤,也包括依法享受带薪年休假、探亲假、婚丧假、生育(产)假等国家规定的假期。

言外之意,休病假或事假的情况无需参考最低工资,或可以折算参考。其中对于病假情况还需考虑病假工资的最低标准规定。

以北京市为例,劳动者患病或者非因工负伤的,用人单位支付病假工资不得低于本市最低工资标准的80%。

具体到实操环节,以北京市为例,企业在核算工资时,确保员工到手的实发金额符合最低工资要求的情形,可归结为以下三类:

(1)全月休病假人员,实发工资不低于最低工资标准的80%。

(2)全月休事假或存在异常缺勤情况的人员,据实扣缴各项扣款后,实发工资无需保证到最低工资标准,但因负数金额无法发放,且为确保员工工资账号有银行代发工资流水,建议实发工资不低于0.01元。

(3)不属于上述情况的人员(包括没有休假情况、有休假但不是全月休假情况、全月休假但不是休病事假情况),实发工资不低于最低工资标准。

有关最低工资的常见问题和应用场景简单分享如上。

需要提醒的是,在实践过程中,应格外注意具体地区具体标准、具体问题具体分析,这既是遵循劳动法规不能笼统化、不可一刀切的现实要求,也是劳资管理工作因地制宜、因人而异的挑战和“乐趣”所在。

.jpg)